妊娠中の食事に気をつかう中で、「雑穀米って妊婦でも食べていいの?」と不安に思ったことはありませんか?

体に良さそうだけど、ハトムギや糖質など気になる点も多く、選び方に迷う方は少なくないようです。

- 妊婦が雑穀米を食べてもいいのか、基本の考え方

- ハトムギは妊娠中に避けるべき理由と含有商品の見分け方

- 妊娠糖尿病でも安心して取り入れるための工夫

- 妊婦におすすめの雑穀の種類と選び方

- 妊婦向け雑穀米のおすすめ商品ランキング

- 献立への取り入れ方や炊き方のコツ

妊婦さんでも安心して食べられる雑穀米の選び方と楽しみ方を、順番に解説していきますね。

妊婦が雑穀米を食べても大丈夫?基本の考え方と注意点

- 妊娠中でも雑穀米を食べてよいのか

- 雑穀米に含まれる栄養とそのメリット

- 食べる際に気をつけたいポイント

妊娠中の食事は「赤ちゃんのためにも自分のためにも」と慎重になりますよね。

そこで注目されているのが、白米の代わりに栄養価が高いとされる雑穀米。

でも、「妊婦が雑穀米を食べても大丈夫なの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

この章では、妊婦と雑穀米の関係について、安心して食べるための基本情報をお届けします。

食べても大丈夫?

結論からお伝えすると、妊婦が雑穀米を食べても基本的に問題はありません。

むしろ、雑穀米は白米に比べてビタミンやミネラル、食物繊維が豊富で、妊娠中に不足しがちな栄養素を手軽に補えるというメリットがあります。

特に以下のような栄養が含まれており、妊婦さんにうれしい効果が期待できます。

| 栄養素 | 主なはたらき |

|---|---|

| 鉄分 | 貧血予防や胎児の発育サポート |

| 食物繊維 | 便秘の予防・改善 |

| ビタミンB群 | エネルギー代謝を助け、つわり軽減にも期待 |

| マグネシウム | 子宮の過剰収縮の予防、血圧の安定に寄与 |

もちろん、雑穀米もバランスの一部として取り入れるのがポイント。

白米とブレンドして食べる形が一般的で、毎食雑穀米にする必要はありませんよ。

妊婦が雑穀米を食べる時の注意点は

安全に食べられるとはいえ、妊娠中ならではの注意点もあります。以下のポイントを意識しておくと、より安心して雑穀米を楽しめます。

1. ハトムギ入りには要注意

ハトムギには子宮収縮作用がある可能性があるため、妊娠中は避けたほうが良いとされています

市販の雑穀米の中にはハトムギが含まれていることもあるため、原材料表示をよく確認しましょう。

2. 消化に負担がかかる場合も

雑穀は白米に比べて消化に時間がかかるため、体調が優れない日や胃腸が弱っているときには無理せず白米に戻すのもひとつの手です。

3. 食べ過ぎは禁物

栄養価が高いからといって、摂りすぎはNG。

一日の主食の範囲で取り入れる程度が理想です。基本はバランスの良い食事全体の中で調整しましょう。

このように、妊婦でも雑穀米を安心して食べることは可能です。

ただし、「体調に合わせて、無理なく・よく表示を確認して」ということが何より大切ですね。

妊娠中にハトムギは避けるべき?含有商品を見分けるポイント

- 雑穀米とハトムギの関係

- ハトムギが妊娠中に心配される理由

- 実際に避けるべきかどうか

- ハトムギ入りかどうかを確認する方法

雑穀米は栄養豊富な一方で、「ハトムギ入りのものは妊婦には良くない」といった声も耳にします。

健康食品として人気の高いハトムギですが、妊娠中は慎重になるべき成分のひとつでもあるのです。

この章では、雑穀米に含まれるハトムギと妊娠中のリスクや見分け方について詳しくご紹介していきます。

雑穀米とハトムギの関係

雑穀米とは、白米にさまざまな穀物(雑穀)を混ぜて炊くご飯のことを指します。その雑穀の中のひとつとして、よく使われるのが「ハトムギ」です。

市販の十六穀米や十八穀米には、ハトムギがブレンドされていることがよくあります。

とくに「美容やダイエットに良い」とされる商品では、積極的に配合されている傾向がありますね。

つまり、特別に「ハトムギ入り」と書かれていなくても、雑穀米=ハトムギを含む可能性がある食品だと認識しておくことが大切です。

ハトムギとは

ハトムギ(鳩麦)は、イネ科の一年草で、古くから漢方や薬膳などに使われてきた穀物の一種です。漢方名では「ヨクイニン」と呼ばれ、利尿作用や肌の調子を整える効果があるとされています。

【ハトムギの特徴】

- 栄養価:たんぱく質・ビタミンB群・ミネラルが豊富

- 効能:美肌、デトックス、むくみ対策など

- よく使われる食品例:雑穀米、お茶(ハトムギ茶)、サプリメントなど

妊娠していない時期であれば、美容と健康のために積極的に摂りたい食品のひとつです。

妊娠中に避けるべきか

結論からお伝えすると、妊娠中はハトムギの摂取を控えたほうが安心とされています。

理由は、ハトムギに子宮収縮を促す作用がある可能性が指摘されているからです。

これは東洋医学的な観点からも言われており、妊婦向けの漢方薬などでも「ヨクイニン」は基本的に避けられる傾向があります。

ただし、医学的に明確な「禁止」というほどの強い根拠はなく、摂取量がごく少量であれば問題ないという意見も存在します。

とはいえ、妊娠中は万が一のリスクも避けたい時期。 特に初期~中期の安定期に入るまでは、あえて摂取を控える選択が望ましいでしょう。

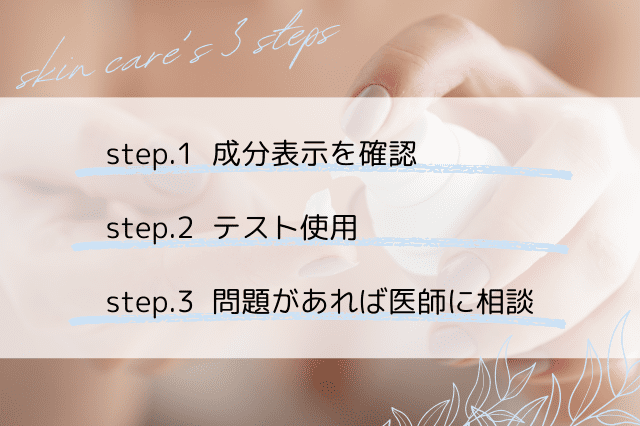

含有商品を見分けるポイント

市販の雑穀米商品にハトムギが含まれているかどうかを確認するためには、パッケージ裏の「原材料表示」をチェックすることが最も確実です。

以下のような表示がある場合は、ハトムギ入りと判断できます。

- 原材料名に「ハトムギ」や「丸麦」「押麦(はと麦由来)」と書かれている

- 商品名に「美容」「ヨクイニン」などの言葉がある場合は要注意

- ブレンド内容が16種・18種など多い場合はハトムギが含まれる確率が高い

一方、「ハトムギなし」と明記されている商品や、「米・もち麦・黒米・発芽玄米などの記載しかないもの」は比較的安心です。

妊婦向けに開発された雑穀米商品もあるため、不安な場合は「妊婦向け」と表記されたものを選ぶとよいでしょう。

妊娠糖尿病の人は要注意?雑穀米が血糖値に与える影響とは

- 雑穀米が血糖値に与える影響

- 妊娠糖尿病でも雑穀米を食べてよいかどうか

- 血糖値を上げにくい雑穀米の選び方と注意点

妊娠中に「妊娠糖尿病」と診断されると、普段の食事に一層気を使う必要がありますよね。

白米の代わりに雑穀米を試そうとする方も多いですが、「雑穀米も血糖値を上げるのでは?」と心配される方も少なくありません。

この章では、雑穀米と血糖値の関係、妊娠糖尿病の方が食べてもよいのかどうかを、根拠を交えて解説します。

雑穀米が血糖値に与える影響は

結論からお伝えすると、雑穀米は白米よりも血糖値を緩やかに上昇させる傾向があります。

これは、雑穀米に含まれる食物繊維やビタミンB群、ミネラルが豊富で、炭水化物の吸収スピードを抑える働きがあるからです。

とくにGI値(血糖上昇度を示す指標)に注目すると、白米に比べて雑穀米のほうが低く、以下のような特徴があります。

| 主食の種類 | GI値の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 白米 | 約84 | ・高GI食品 ・血糖値が急上昇しやすい |

| 玄米 | 約55 | ・中GI食品 ・雑穀の代用にも |

| 雑穀米(ブレンド) | 50~60前後 | ・穀物の種類により変動 ・白米より低い傾向 |

もちろん、すべての雑穀米が「血糖値を上げにくい」とは限りません。

ブレンド内容や白米との割合、調理法によっても影響は変わってきます。

そのため、妊娠糖尿病の方が雑穀米を食べる場合は、次にご紹介するポイントを意識すると安心です。

妊娠糖尿病の人も雑穀米を食べていい?

妊娠糖尿病と診断された場合も、雑穀米を適切に選び、量に注意すれば食べて問題ありません。

むしろ、白米だけを食べ続けるよりも、雑穀米を取り入れることで血糖値の安定に役立つ可能性があります。

ですが、以下の点を押さえておくことが大切です。

- ブレンド内容をチェック

血糖値の上昇が緩やかな「もち麦」「押し麦」「発芽玄米」などが含まれているものがおすすめ。 - 炊き方を工夫する

よく噛むことで血糖値の急上昇を抑えられるため、やや固めに炊くのがベター。 - 主食量を調整する

雑穀米も炭水化物であることは変わらないので、量を食べすぎないように気をつけましょう。 - 食べる順番を工夫する

野菜やたんぱく質を先に食べて、血糖値の上昇をゆるやかにする「ベジファースト」を意識。

血糖コントロールが必要な時期こそ、白米だけでなく雑穀米も上手に活用することで、食事の楽しみを保ちつつ健康をサポートできます。

ただし、医師や管理栄養士の指導を最優先にすることが何より大切ですよね。

妊娠中でも安心な雑穀の種類とは?十六穀米・もち麦などの選び方

- 妊婦でも安心して食べられる雑穀の種類

- 十六穀米やもち麦の特徴と栄養

- 雑穀米を選ぶ際に見るべきポイント

「栄養バランスを考えて雑穀米を取り入れたいけれど、妊娠中に安全な種類ってあるの?」という疑問を持つ妊婦さんは多いですよね。

ここでは、妊娠中でも安心して食べられる雑穀の種類と、それぞれの栄養的特徴、選ぶ際のポイントをわかりやすくご紹介します。

妊娠中も安心な雑穀の種類

多くの雑穀には、白米では補いにくいビタミン・ミネラル・食物繊維などが含まれており、妊婦さんの栄養補給にも適しています。

以下に、妊娠中でも安心して取り入れやすい主な雑穀とその特徴を表でまとめました。

| 雑穀の種類 | 主な栄養・特徴 |

|---|---|

| もち麦 | 食物繊維(特にβ-グルカン)が豊富で便秘対策に◎ |

| 黒米 | ポリフェノール(アントシアニン)による抗酸化作用 |

| 押し麦 | 胃腸にやさしく、食後血糖値の上昇を抑える |

| アマランサス | 鉄分やカルシウム、葉酸が豊富で妊娠中にうれしい成分 |

| キヌア | 必須アミノ酸がバランスよく含まれ、完全栄養食とも呼ばれる |

これらの雑穀は、十六穀米などのブレンド商品に含まれていることが多く、栄養補助として白米にプラスするのにぴったりです。

ただし、ハトムギのように妊娠中の摂取を控えたほうがよい穀物もあるため、しっかり成分表示を確認することが重要です。

選び方

雑穀米を選ぶときには、「おいしそう」「人気だから」といった直感も大切ですが、妊娠中という特別な時期には“安全性”と“栄養バランス”に着目することが重要ですよね。

選ぶときのポイントは、以下の3つ。

1. ハトムギが入っていないものを選ぶ

妊娠中に避けたい「ハトムギ」が含まれていないかどうか、必ず原材料を確認しましょう。

特に十六穀米や十八穀米など種類が多い商品では、ハトムギがブレンドされている場合も多いため注意が必要です。

2. 「妊婦向け」と明記されている商品を選ぶ

最近では、妊婦や家族向けに開発された雑穀米もあります。

安心して食べられるように工夫された商品を選ぶのも賢い方法です。

3. 鉄分・葉酸・食物繊維が補える穀物を選ぶ

妊娠中に不足しがちな栄養素を意識して、もち麦・アマランサス・キヌアなどが含まれたものを選ぶのがおすすめです。

妊婦にとって雑穀米は、栄養を補ううえで強い味方になります。

ただし「どんなものでもOK」ではないからこそ、穀物の種類や商品表示をしっかりチェックして、自分に合ったものを選ぶことが必要になってくるのです。

雑穀米のおすすめ炊き方と取り入れ方|毎日の献立に無理なくプラス

- 妊婦さんが無理なく雑穀米を取り入れる方法

- おすすめの炊き方と味の工夫ポイント

- 雑穀米を使った夜ご飯・1週間分の献立例

雑穀米は栄養バランスが整いやすく、妊婦さんの食事にうれしい効果がたくさんあります。

でも「味にクセがありそう」「調理が面倒そう」と感じて、なかなか日々の食事に取り入れられない方もいますよね。

そこで、無理なく毎日の献立に雑穀米を取り入れる方法や、妊婦さん向けの炊き方・献立例をご紹介します。

妊婦の食事、雑穀米の取り入れ方

つわりや体調の変化で、食欲に波があったり、栄養バランスが偏ったりしがちの妊娠期間。

そんな時に、主食を雑穀米に置き換えることで、自然と栄養補給ができるのは大きなメリットです。

ですが、最初から完全に白米をやめるのではなく、少しずつ慣らしながら取り入れてみましょう!

妊婦さんにおすすめの雑穀米の取り入れ方

- まずは、白米2:雑穀米1の割合からスタート

味や食感に慣れやすく、継続しやすいのがポイントです。 - ごはんに混ぜるだけの「個包装タイプ」を活用

分量を気にせず手軽に試せて便利。 - 昼食ではなく夕食に取り入れる

消化を考えて、夜に軽めの雑穀米ごはんがおすすめ。 - カレー・丼ものなど味が濃いメニューに合わせる

雑穀の風味が苦手でも、主菜と合わせると気になりません。

おすすめの炊き方は

雑穀米をおいしく炊くためには、水加減と浸水時間がポイントになります。

以下に、一般的な雑穀米(市販の十六穀米など)を白米に混ぜて炊く場合の基本レシピをご紹介します。

| 材料 | 分量(2合炊き) |

|---|---|

| 白米 | 1.5合 |

| 雑穀米(ミックス) | 0.5合または個包装1袋 |

| 水 | 白米よりやや多め(通常より+50〜80ml) |

おいしく炊くポイントは…

- しっかり浸水する(1時間以上がおすすめ)

雑穀が水を吸ってふっくら炊き上がります。 - 炊き込みモード or 通常モードどちらでもOK

炊飯器によっては「雑穀米モード」があれば活用を。 - 塩や昆布を少し加えると風味アップ

無理なく続けられるよう、味つけの工夫も◎。

雑穀米を使った妊婦さん向け夜ご飯&一週間献立例

また、毎日の献立に雑穀米を取り入れるには、バランスのよいおかずとの組み合わせも、できれば気にしてほしいポイント。

妊娠中に必要な鉄分・葉酸・たんぱく質などを意識しつつ、消化にも配慮したメニュー構成を心がけましょう。

\ 雑穀米に合う献立例はこちら /

| 曜日 | 主菜 | 副菜 | スープ・汁物 |

|---|---|---|---|

| 月 | 鮭の塩焼き | ひじきの煮物 | 豆腐とわかめの味噌汁 |

| 火 | 鶏むね肉のトマト煮 | ブロッコリーとゆで卵のサラダ | キャベツのスープ |

| 水 | 豚しゃぶと水菜のポン酢和え | 切り干し大根の煮物 | なめこの味噌汁 |

| 木 | さばの味噌煮 | 小松菜と油揚げの煮浸し | かぼちゃのスープ |

| 金 | 豆腐ハンバーグ | ごぼうサラダ | ほうれん草の味噌汁 |

| 土 | 鶏と野菜のグリル | トマトとアボカドのマリネ | ミネストローネ |

| 日 | 白身魚のホイル焼き | 根菜の煮物 | 豆乳スープ |

雑穀米は、シンプルな和食にも洋風メニューにも合う万能な主食です。

工夫次第で飽きずに続けられ、妊娠中の栄養バランスも整えやすくなりますよ。

市販で買える!妊婦にやさしい雑穀米おすすめランキング【ハトムギなしも】

- 妊婦でも安心して食べられる市販の雑穀米

- ハトムギ不使用のおすすめ商品

- 手軽に栄養が摂れる選び方のポイント

「雑穀米が体にいいのはわかっているけど、どれを選べばいいのかわからない」――そんな妊婦さんの声をよく耳にします。

とくに、妊娠中はハトムギを避けたほうがよいと言われているため、商品選びには慎重になってしまいますよね。

この章では、市販で手軽に購入できて、妊婦さんにもやさしい雑穀米のおすすめ商品をランキング形式でご紹介します。

妊婦さん向け雑穀米おすすめランキング

※以下の商品は2025年6月時点で販売されている情報をもとに構成しています。パッケージのリニューアルや成分変更の可能性もあるため、購入前には原材料表示を確認してください。

第1位:はくばく 十六穀ごはん(ハトムギなし)

- 特徴:妊婦に嬉しい「鉄・食物繊維・カルシウム」がバランス良く含まれている

- ポイント:個包装タイプで炊飯時に入れるだけ/ハトムギ不使用だから安心

- 味わい:クセが少なく、白米に近い食感で食べやすい

- 購入場所:スーパー/Amazon/楽天など

- 参考価格:15g×6袋入り/約350円

第2位:ファンケル 発芽米と雑穀ごはん

- 特徴:発芽米ベースでビタミンB群と食物繊維が豊富

- ポイント:無添加・香料不使用で安全性も高め

- 味わい:発芽米のもちもち感と雑穀の香ばしさが魅力

- 購入場所:公式通販/LOHACOなど

- 参考価格:20g×6袋入り/約500円

第3位:タニタ食堂の金芽米入り十六穀米(ハトムギなし)

- 特徴:低GI&雑穀ブレンドで、血糖値が気になる妊婦さんにもおすすめ

- ポイント:ハトムギ不使用が明記されていて安心

- 味わい:食べやすく、和食にとくに合う風味

- 購入場所**:ドラッグストア/通販サイト

- 参考価格:20g×5袋入り/約400円

第4位:ミツハシライス もち麦と十六穀ブレンド

- 特徴:もち麦入りで食物繊維が豊富、便秘対策に◎

- ポイント:量の調整がしやすく、家族とシェアもOK

- 味わい:ぷちぷち食感が好きな人向け

- 購入場所:業務スーパー/イオンなど

- 参考価格:30g×12袋入り/約600円

第5位:オーサワジャパン 有機雑穀ブレンド(オーガニック)

- 特徴:有機栽培の雑穀のみを使用/無添加・無着色

- ポイント:自然志向の妊婦さんに人気

- 味わい:しっかりとした雑穀の風味を感じられる

- 購入場所:自然食品店/オーガニック通販サイト

- 参考価格:200g/約800円

選び方のポイントのおさらい

妊婦さん向けに雑穀米を選ぶときのおさらいです!以下の3点を忘れずにチェックしましょうね。

- ハトムギが含まれていないか:必ず原材料を確認しましょう。

- 個包装 or 計量タイプ:調理のしやすさや継続のしやすさで選ぶのが◎。

- 添加物の有無:妊娠中は無添加・香料不使用の商品を選ぶと安心です。

雑穀米は、忙しい妊婦さんの食生活に栄養をプラスする、心強い味方。

市販の中でも「妊婦にやさしい」「ハトムギなし」と明記された商品を選べば、毎日のごはんがもっと安心でおいしくなるでしょう。

【Q&A】妊婦と雑穀米にまつわる気になる疑問をまとめて解決!

- 妊娠中に雑穀米以外でおすすめのお米

- 雑穀米のデメリットや注意点

- 雑穀米を毎日食べても問題ないかどうか

さてここまで、妊婦さんの雑穀米について詳しくご紹介してきましたが、最後によくある質問に答えていきましょう!

妊娠中に食べるのに、他におすすめのお米は?

雑穀米以外にも妊婦さんにおすすめのお米はいくつかあります。

- 発芽玄米:GABA(ギャバ)やビタミンが豊富で、リラックス効果も期待できます。

- もち麦入りごはん:食物繊維が豊富で、妊娠中の便秘対策にも◎。

- 金芽米(きんめまい):白米のように食べやすく、栄養価も高めです。

どれも雑穀米と同じように、主食を少し工夫するだけで栄養の底上げになるのが魅力的ですね。

雑穀米の欠点は?

雑穀米にもメリットが多い一方で、いくつか注意したい点があります。

- 白米に比べて食感にクセがある:苦手な人もいるため、最初は少量からがおすすめ。

- 価格がやや高め:雑穀の種類によっては割高に感じることも。

- 原材料のチェックが必要:ハトムギなど、妊婦さんが避けるべき穀物が含まれていることもあります。

妊婦さんが安心して続けるためには、「自分に合った雑穀米」を見極めることが大切です。

毎日雑穀米を食べ続けてもいいの?

基本的には問題ありません。むしろ、主食として毎日続けることで栄養バランスが安定するという利点があります。

ただし、以下の点に気をつけましょう。

- 同じ雑穀ばかりでなく、種類を変えて栄養の偏りを防ぐ

- 消化に不安がある場合は、白米とのブレンド比率を調整する

体調や好みに合わせて調整しながら取り入れることで、毎日の食事がより安心で豊かなものになるでしょう♬

まとめ|妊婦さんも安心して雑穀米を取り入れよう

妊娠中の食事は、自分だけでなくお腹の赤ちゃんの健康にも関わる大切なもの。

だからこそ、主食の選び方にも気をつかいますよね。

今回ご紹介した「妊婦 雑穀米」に関する情報が、毎日の献立に安心と彩りを添えるヒントになれば嬉しいです。

- 妊婦さんが雑穀米を食べることは基本的に問題なし。

- 栄養バランス向上にも役立つ

- ハトムギ入りは避けた方が安心。

- 原材料表示を確認する習慣を

- 妊娠糖尿病の方は血糖値の上昇に注意しつつ、取り入れ方を工夫して

- 十六穀米やもち麦など、妊娠中も食べやすい種類を選ぶと◎

- 市販品でも妊婦向け雑穀米(ハトムギなし)が多数あり、選びやすくなっている

- 雑穀米は炊き方や味つけの工夫で、無理なく毎日取り入れられる

妊婦さんにとって、雑穀米は「無理なく、自然に栄養が摂れる」心強い存在です。

ご自身の体調に合わせて、楽しみながら食事に取り入れていってくださいね♬